11月1日,厦门首个“营商环境日”,人人都是营商环境、事事关系发展质量的氛围在厦门愈加浓厚。

一流的营商环境是最好的“梧桐树”、最强的“磁力场”,也是一座城市最核心的竞争力。作为改革开放“排头兵”“试验田”,营商环境改革之于厦门,是一场时不我待的“接力跑”。

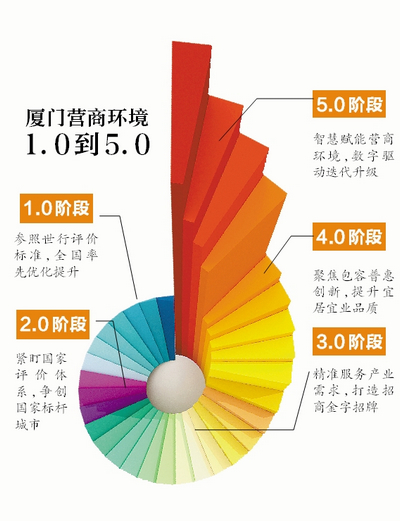

从2015年起跑,厦门营商环境每年提升一个台阶。近年来,在市委市政府的部署下,市发改委围绕市场主体的需求,紧盯先进城市最优做法,以改革创新为抓手,以数字化为突破口,不断优化营商环境。如今,厦门营商环境已进入“智慧赋能营商环境,数字驱动迭代升级”的5.0阶段,塑造以制度创新为核心的营商环境新优势。

厚植法治土壤 法治化成为“定心丸”

厦门鹭燕大药房有限公司准备在安岭路布局新店,“以前开办一家药店要办理4张许可证,跑4趟窗口,准备4套申请材料。现在只要到市场监管部门跑1次窗口,提交1套材料,就可以办理一张融合四证功能的药店《行业综合许可证》,真是方便极了。”该新店负责人表示。

方便的背后,离不开法治护航。今年3月1日施行的《厦门经济特区优化营商环境条例》(以下简称“条例”)明确,厦门要推行“一业一证”审批模式改革。今年,厦门“一业一证”试点行业扩大到19个,累计发放行业综合许可证3900张。

“法治是最好的营商环境”。《条例》突破了一些“门槛”和“天花板”,出台全国首创(“人无我有”)条款11项、全国领先(“人有我优”)条款10项。制度创新的每一点突破,都直面企业关注的难点、痛点和堵点,对企业发展产生积极影响。

法治的基石越稳固,市场主体的预期越稳定。厦门高标准建设海丝中央法务区,全领域打造法治服务高地。全市集聚了法务机构、泛法务机构、法务科技800余家,推动《社会信用条例》《地方金融条例》《知识产权促进和保护条例》《公共法律服务条例》等立法研究和规章修订。可以说,法治化的营商环境成为企业发展的“定心丸”。

强化智慧赋能 “便利度”赢得“满意度”

“没想到,一台小小的自助机就融合了多家银行的上百种金融产品,为我们企业扩大再生产的融资需求提供多种选择!”发出如此感叹的,是厦门靖海塑胶有限公司的办税人员杜希霖。

这台自助机便是厦门税务部门推出、在全国领先的“银税互动”评估自助测算机。自助机可以通过调取涉税数据、征信数据、各银行金融政策等信息,“一站式”测算企业融资金额,解决企业贷款多头跑的痛点问题。杜希霖在测算出额度后,所在企业立即联系有关银行,取得一笔200多万元的贷款,解决企业发展的资金需求。

在厦门,营商环境的高度数字化、智能化,正在为企业、市民带来前所未有的便利度和获得感。

在“放管服”改革不断深化下,如今,除涉密外的全市政务服务事项100%可网上办理,93.1%的市级政务服务事项实现“一趟不用跑”,154项“秒批秒办”,78%的事项“即来即办”。厦门还在全国首创“e政务”自助服务新模式,并在全国率先推出自助服务“跨省通办”,已覆盖9省37地市。

企业的感知,同样深切。以工程建设项目审批为例,历经5年六轮的改革推动,厦门累计“减、放、并、转、调”各类事项363项,主流程申报材料减少91%,审批时限缩减77%。

看得见的便利背后,是看不见的数据汇聚。政务信息系统“应接尽接”,全市46个部门174个在用系统全部接入市政务信息共享协同平台。公共数据“应汇尽汇”,累计汇聚数据超51亿条。

厦门推动营商环境从“手动模式”成功切换进入智慧赋能的“自动模式”,今年,厦门在全国80个营商环境参评城市中首个出台实施数字化营商环境提升方案,“方案提出,厦门要在深化‘一网通办’改革、构建全方位政务服务新体系等10个领域开展专项行动,朝着打造全国数字化便利化营商环境创新典型标杆的目标迈进。”市发改委有关负责人表示。

聚焦市场关切 “获得感”提升竞争力

翻山越岭,共架设1400米的高压电缆——当厦门市森山幽谷生态科技有限公司有关负责人看到这份电力外线工程建设方案时,不禁担忧:从电源点到项目地点的外部工程费用想必很高。但让他没想到的是,由于享受到了好政策,整个电力外线工程节省了178.46万元。这个“好政策”,便是厦门在全国首推的用电申请容量在1250千伏安及以下的中小微企业外线工程建设“零投资”政策。

致广大而尽精微。厦门优化营商环境始终与市场主体的实际诉求“同频共振”,一方面落实落细“规定动作”,另一方面创造性探索“自选动作”。

信用赋能,破解融资难、融资贵,今年8月,厦门通过“信易贷”平台撮合融资14亿元,今年已达108.3亿元;持续降本减负,助力市场主体轻装上阵,今年上半年为市场主体释放红利约130亿元,预计全年减负超450亿元;针对涉企政策“申报难”“兑现难”,建成“免申即享”惠企政策兑现平台,截至9月底累计上线113项政策,惠及4025家企业,兑现7.85亿元。

坚持问题导向,紧盯短板弱项,厦门不断自我加压。“营商环境好不好,市场主体说了算。”市发改委有关负责人表示,今年,厦门设立217个营商环境监督联系点,截至9月底,已收到企业反映问题170条,推动解决或解答134条,助推建章立制18项。

2022年度

市“十佳”

营商环境创新举措

为更好地优化厦门营商环境,市发改委牵头全市各相关部门开展2022年度“十佳”营商环境创新举措评选。活动从市场主体对政策举措的获得感、举措的创新性和在全国的影响力等维度,经过企业投票、指标牵头单位推选、专家评选等流程综合评定出“十佳”举措。

厦门“e政务”

全国率先实现自助

服务模式跨区域通办

(市审批管理局、市公安局)

创新率先推出“e政务”政务服务自助新模式,研发应用具有“刷脸办事”功能的多功能、综合性自助服务一体机,在全市建成430个“e政务”便民服务站。依托“e政务”推动自助服务“跨省通办”平台在我市率先落地,成为全国首创。目前已拓展至广西等9省37地市1500余项政务服务事项,办理3.6万件,为群众节约3600万元支出及大量时间成本。

成立全国首家

破产公共事务中心

(市中级法院)

成立全国首家破产公共事务中心,为企业提供破产事务咨询、法律指导、融资对接、预重整引导等一站式服务。上线“破产公共事务”和“企业预重整平台”智能化线上服务模块。破产公共事务中心成立以来,协调和解破产案件65件,引导2家上市公司、1家退市公司等开展预重整,协调到位破产重整并购融资1亿余元。

水电气网“一表申请、一窗综办、一网通办”

(市市政园林局、市发改委、市审批管理局、国网厦门供电公司、

福建广电网络集团厦门分公司)

印发《厦门市水电气网业务联办实施意见》,建立政府主导、行业协同的联席机制,提升水电气网报装便利性。全市32个水电气网营业网点和7个市区行政服务中心实现“一表申请、一窗综办”;“网上国网”“i厦门”App实现“一网通办”。全市累计已有300多个企业和居民客户体验了联办服务。

建立企业环保

信用监管机制,

推动生态环境信用体系建设

(市生态环境局)

率先在全省开展企业环境信用评价,不断扩大参评企业类别,参评企业2887家次。打好“评价结果+监管”组合拳;强化信用评价结果应用,发布多批次环保红黑名单及联合奖惩对象,涉及企业数898家次;对纳入正面清单管理的诚信企业,优化金融支持、强化评优推荐、实化政策帮扶、细化现场帮扶。协助指导95家次企业完成信用等级修复。

“全程网办”

打造商事登记智慧矩阵

(市市场监管局)

迭代升级市商事主体“一网通”平台,打造商事登记全生命周期全程电子化服务模式,实现31个主项154个末级事项“一网通办、掌上可办、自助E办”,已累计为各类市场主体提供服务28.82万户次,企业开办网办率全省第一。被省发改委列为深化“放管服”改革经验典型案例,入选福建自贸试验区第18批创新举措。

创新多式联运

“一单制”

降低企业融资成本

(自贸委、厦门银保监局、厦门海关、厦门港口局、市交通局、市口岸办、人行厦门市中心支行)

创新推出“一次委托、一次付费、一单到底”全程管控的多式联运“一单制”服务,促进“海、铁、公”等运输方式协同联动。成功实施福建省首单“一单制”业务,通过“一单制”模式将江西货物经铁路运至厦门港,搭乘“中远之星”抵达台湾基隆港,促进两岸物流运输标准互联互通。探索基于“一单制”提单物权凭证属性的金融服务应用。累计推广“一单制”业务1824标箱,金融服务88标箱,涉及金额达150万美元。

深化“一件事”

集成套餐服务改革

(市审批管理局、市市场监管局、市人社局、市教育局、市卫健委)

围绕企业和个人生命周期,推动各区各部门梳理事项、编制办事指南,全市推出338项关联性强、办事需求量大的事项集成化办理;建设“一件事”集成化服务系统,统一套餐线上申报入口,制定部门联办规则、再造业务流程,推动办件信息通过统一平台受理、分发和流转。全市累计集成办件140万件,办理时间压缩56%,申请材料减少59%。相关“一件事”案例被国务院职转办、省职转办等列为典型经验,全国推广。

打造职称

行业改革的

“厦门模式”

(市人社局)

率先在全省增设航空维修、大数据、机电元器件、物联网、轨道交通、工业设计、集成电路等七个职称评审专业,同时在我市九个重点产业、新兴行业开展职称改革试点工作,突出“能力+业绩”的评审标准,吸引行业协会、产业联盟和龙头企业共同参与。“航空维修产业职称评审”被列为国务院第六批自由贸易试验区改革试点经验在全国复制推广。

“跨省通办,省内通办”不动产登记办理

零阻隔

(市资源规划局)

开创具有厦门特色的不动产登记“跨省通办,省内通办”模式。抵押人只要一台手机,无论身在何处,即可在线对申请材料的电子文件进行电子签名。通过审核后,系统自动推送电子版不动产登记证明,做到全业务类型“跨省通办”,即时办结。施行一年来我市为省内119家金融机构开通了权限,覆盖全省所有城市,已有4000余件业务通过该模式办理,惠及企业群众6000余人,帮助企业群众融资20亿元。

“零窗化”智慧办税厅

(市税务局)

集“一站式”办、远程帮办、问办协同、场景交互等创新服务于一体,在全国税务系统首个推出自助终端数字人民币支付、“银税互动”评估自助测算机、自然人涉税费体检报告、带有精准辅导功能的政策快充驿站4项功能,是全省税务系统首个实现自助终端可使用电子营业执照进行身份认证、发票代开自动签章、申报表自助打印等3项功能的办税厅,持续推进办税缴费便利化改革,压缩约60%的现场工作人员,整体办税效率提升15%以上。

【精彩 点击】

十八个一级指标

获评“全国标杆”

2018—2020年,厦门连续三年在全国营商环境评价中名列前茅,营商环境全部18个一级指标均获评“全国标杆”,14个指标进入全国前十。作为全国营商环境领域的“优等生”,良好的营商环境成为厦门的金字招牌,不断地吸引聚集各类生产要素。今年1-9月,厦门新增市场主体13.2万户,净增7.9万户,天马显示、士兰12寸、电气硝子三期等重量级项目竣工投产,厦门时代、天马8.6代线、中创新航三期等一批投资超百亿项目开工建设。

“全国首创”

推出多项

●推动出台全国首部“多规合一”的地方性法规,配套建立500多项规章制度。

●在全国80个营商环境参评城市中首个出台实施数字化营商环境提升方案。

●依托“e政务”在全国率先推出自助服务“跨省通办”,已覆盖9省37地市。

●在全国率先打造国际贸易“单一窗口”系统创新平台,建成国内首个5G信号全覆盖自动化码头。

本版文/本报记者 刘艳

通讯员 闫智君 黄晓波

本版制图/张平原