■黄嘉妙(中间穿红衣服者)与同事在校园留影。

【原声】

同安一中是我的母校,1971年至1975年我在这里完成了初中、高中学业。1981年,我从集美师专毕业分配到母校,工作了32年,教了30届的初中毕业生。我担任了5届毕业班班主任,见证了3名县中考状元。在这里,我深深感受到同安一中是教师成长的摇篮、学生乐学的校园。

口述人:黄嘉妙

记录整理/厦门晚报记者 龚小莞

图/受访者提供

【人物简介】

黄嘉妙,中学化学高级教师。她在教学生涯中获得过许多奖项:1994年获得首届全国青年化学教师优秀录像课二等奖;1996年获得第七届化学年会论文二等奖;参加厦门市教改课题,该课题获1998年度厦门市科学技术进步三等奖和1998年度全国师范院校基础教育改革实验研究项目优秀成果三等奖;获得“福建省优秀教师”“福建省先进工作者”等荣誉称号。

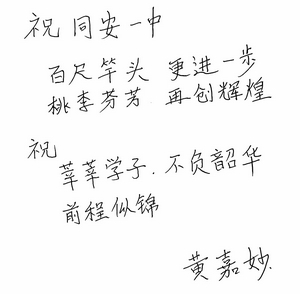

【百年校庆祝福语】

收获成长

学生时代遇到好老师 工作后遇到好同事

学生时代,我遇到了许多好老师。工作后,我遇到了很多好同事。黄锦云老师是我工作后的第一位指导老师,她从备课、上课到批改试卷都认真细致地指导我,让我快速熟悉学校的教学工作。老教师们经常来听课指导,每次公开课,我也主动请老教师们帮我“把脉”,他们都很热心地提出意见。

例如,1994年录制《H2、O2、CO2气体制取复习课》时,为了更好地呈现教学设计,教研组老师群策群力,帮助完善细节,老师同学们一起动手制作教具。由于当时条件有限,学校没有隔音室,为了排除蝉鸣的影响,大家帮忙想办法,拉上厚厚的遮光窗帘,在酷夏的夜晚,一起闷在教室里拍摄。最终,这节录像课获省中学化学教师优秀录像课评比第一名,并被选送参加全国赛,获首届全国青年化学教师优秀录像课评比二等奖。

在我成长过程中,教研组老教师们对年轻教师的关心爱护,深深感动着我。当我担任教研组长和厦门市学科带头人后,我也尽力帮助、培养青年教师,曾多次为我市初三教师作实验考试指导的专题发言,为同安初三、高一新教师举行专题讲座,与青年教师共同成长。

在教研组、备课组老师的通力协作下,同安一中的中考化学成绩连续六年获得同安第一名,连续三年获得厦门市第一名,实行电脑派位后,也曾连续5年获得同安区第一名。学生多人次在全国初中化学竞赛中获一、二、三等奖。

激发兴趣

让化学生活化 通过实验让学生爱上化学

我坚守初心,热爱教育,也努力让学生热爱化学。初三上绪言课时,我鼓励学生:“大家今天才开始学化学,都在同一起跑线上。”我帮助后进生树立信心,还通过做实验让学生对化学产生兴趣。

比如,我教学生在家制作假山盆景,把蜡烛放在碟子里,加热熔化,再快速按入装满水的桶中,就会形成漂亮的假山盆景。若对效果不满意,实验可重复进行。学生回家非常投入地反复实验,除了领悟概念,更是感受到化学就在身边。有其他学校的老师告诉我,我有个学生是他的邻居,经常在阳台上做一些家庭小实验,对化学的学习非常入迷。

我常思考如何让化学生活化,甚至从家务中获得灵感。一次洗碗的时候,我突然想到了如何设计证明空气存在的家庭实验。在盆内装满水,将一张纸揉成团塞入杯子底部,把杯子垂直压到水中再拿起来,纸张仍然是干的,这可以证明空气占有体积。还有,烧开水时,水未烧开前锅底会有气泡,这是因为溶解在水中的空气随着温度升高,溶解度减小。类似这样的小实验让一些抽象的概念形象化,化难为易,让学生倍感兴趣。

我经常鼓励学生做好预习,见缝插针“抓住”老师。有一名1996届的学生让我印象深刻,这名学生学习努力,常在课前课后向老师提问,成绩却一直不理想。我从他提的问题中,发现他的知识缺漏和学习方法的不足之处,不仅帮他解决了知识上的难点,更帮他找到合适的方法。后来他慢慢进步,各科成绩都提高了许多,从原本希望不大到最后中考取得了好成绩,顺利考上同安一中高中部。

寓教于乐

组织大型趣味化学晚会 后来升级为全校性科技游园活动

上世纪90年代,在校领导的支持下,我曾经连续四次组织大型趣味化学晚会。这在那个年代算是很超前的,每次礼堂内都座无虚席。晚会由高一学生主导,初三、高一学生观看。主持、表演、撰稿等由高一学生担任,老师给予指导和修改。

晚会节目主要包括相声和魔术。如,在不同玻璃杯中涂抹不同化学药品,然后倒入茶,产生不同变色效果的“魔术茶”;运用石灰水遇到二氧化碳会变浑浊的原理,设计“吹气变牛奶”的表演;此外,还有“空杯生烟”“火山爆发”等魔术表演。晚会激发了学生学化学的兴趣与热情,后来升级为全校性的科技游园活动。

我担任班主任时,曾组织学生去新圩同茂罐头厂参观,当时的校长庄水淡很支持,特别向教育部门申请并获得批准。所有学生都骑自行车前往,一段漫长的路程,学生互帮互助,都坚持下来,顺利往返。大家在增长知识的同时,也经受住了体力和意志力的双重考验,同时班级凝聚力也得到了很大的提高。

每位老师成长的背后,都有无数领导、同事的默默扶持帮助以及学生的鼓舞支持。我很感恩能在同安一中这个温暖的大家庭里学习、生活、工作了30多年,这是我人生最美好的30多年。

【征集令】

明年,同安一中将迎来建校100周年。为梳理学校历史,总结办学经验,凝练办学精神,本报推出“同音共律 一校倾城”同安一中喜迎建校百年校友口述史专栏。专栏将邀请100名校友讲述自己与母校的故事,诚挚邀请同安一中广大校友与我们一起穿越时间的河流,回首青春岁月,重拾美好记忆,为百年同安一中留存独特的文化基因,注入新的发展动力。

校友们可通过以下方式与我们联系:

5589999(晚报市民热线)

7229135(同安一中办公室)

邮箱:tayzbgs@126.com